瞑想とアーユルヴェーダのよさが説かれているほか、初心者の瞑想の第一歩としてジョギングをすすめていたり、読んでみたらかなりヨギックでした。

メールマガジンで展開していたQ&Aがまとめられた本なのですが、回答のしかたにほどよい距離感と愛があって、読んでいて嫌なひっかかりがない。Q&Aコンテンツは相談がきっかけになっているので、その人が稚拙に見えないようにする配慮が大切だと思っていて、この本はそういう面へのやさしさも感じられます。クレジットの末尾に「商用目的ではない個人ブログやSNSでの引用は出典を明記して頂ければ問題ありません。」と記載されているさりげないあたりまえの親切さとか、そういう面も含めて、とても現代的な読み物でした。

いいなぁと思う回答はいくつもありましたが、

今もし問題を感じていらっしゃるなら、できる限り物事をフラットに捉えなくては直感は働きません。人と物事を一緒にしてしまうと混乱しますので(ほとんどの問題はここ)、これを分けてフラットに置き換えるのです。誰々が、なにを言ったということの「誰々」と「なにを言った」を分けて考えることから始めるといいでしょう。(Q32への回答より)

という具合で、いちいちスワミ!

自分で自分を「楽しんでいる」と、ほとんどの場合、つまらなくなることはありません。実は近代社会の錯覚は、外に基準があるように作っているだけで(広告の基本手法です)。それが共同幻想なんだと僕は思っています。(Q35への回答より)

ギーターの4−22で詠われている「二元相対を超える心のありかた」と、漱石グルジの「個人主義」を、いまどきの言葉でいうとこうなる。カッコ書きの中に入るコメントがいつもよいなぁ。

この話もおもしろかった。

今、僕にとって、もっとも面白いと思う肩書きは「読者モデル」です。なかなか外国の友人に説明しづらく、これは仕事でもないからです。(Q77への回答より)

こういう複雑なポジションが、文化としてなんとなく定着できるのが日本のムードのすごいところですね。そういう面でいうと、「ママブロガー」とかもそうですね。「ブロガー」だけでもけっこう謎なのに、そこにママがつく範囲でパイのとりあいをしている。

外国の友人に説明しづらいものって本当に日本独特で、ロジカルに説明できないことばかり。わたしは日本語を勉強しているインド人の友人がどうしても「おかみさま(お神様)」というのがやめられず、「お」は尊敬が重複するから要らないといっても、「お子さま」はダブルリスペクトじゃないかと言われて困る。人間より神のほうが偉いに決まってる人たちに説明の仕様がない。

とくにこの著者さんに関心がなくても、このブログを読んでいる人にはかなり楽しく読める本だと思う。そのくらい yogic way が満載。おすすめです。

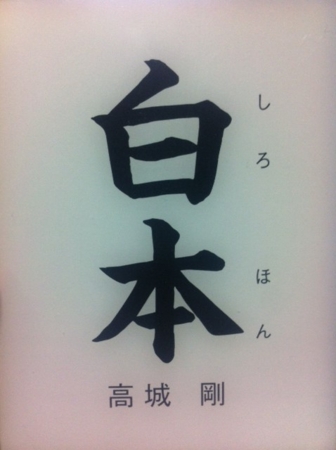

▼Kindle版(紙の本はないみたい)